坊主岩を作るー4

10月のMW祭で

知り合いになっ

た須々木さんか

ら木曽のアルバ

ムを見せていた

だきました。なん

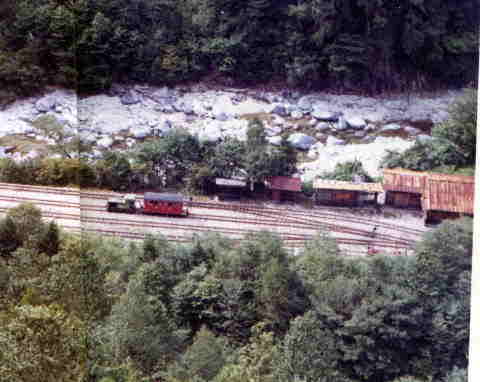

と上の軌道から

撮った坊主岩の

写真があるとい

うのです!!

お借りした写真

をスキャナーで

読み込みアップ

にした建物です。

だいぶ進んできた坊主岩ですが、作っている木を植樹する前に建物を作りたいと

思います。参考になるのはMWのHP「もりこーの木曽路日記」けむりプロのアル

バムからです。それでも今ひとつ理解出来ないでいました。そんな時・・・

多くの資料では右の写真のような構図

またはオメガからチラッと写る建物写真

が多いのです。上の写真は詰所の横の

奥に倉庫があります。そして軌道自転車

なんかが似合いそうな倉庫があって(斜

めのトタン屋根)赤の燃料庫(?)そして

便所です。けむりプロ2ページの最後の

冷蔵庫が写っているバックの建物の屋

根が????でした。これ坊主岩?と

いう疑問があったのです。これですっき

り!須々木さんに感謝感謝!

それにしてもバラストが白っぽいですね。石灰岩のような色です。古い写真なので画

像は補正処理しましたが、処理前の写真も、ほぼこの色でした。

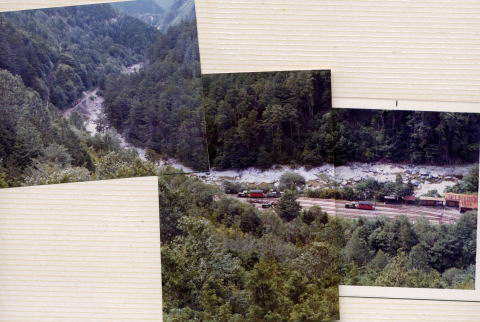

坊主岩のパノラマ写真

感動するでしょ!僕の感動を皆さんにもご本人の許可を得ておすそ分けです。こんな

資料はまだまだ眠っているんだろうなあ。みなさんが健在なうちに集めて資料作りたい

ものです。ご本人は「僕の写真は・・」と謙遜なされるのですが、資料として眠らせるに

は勿体無いと思うんです。木の切れ目が線路があるところです。斜めにリバースで本

線に戻るのと、本線と平行にそのまま上がっていく様子がよく分かります。向こうまで行

って折り返し更に上ってきたのが写真を撮った場所なんです。

撮影:須々木氏

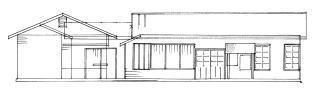

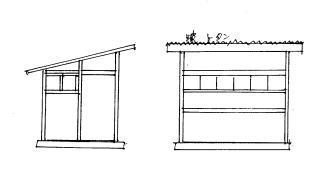

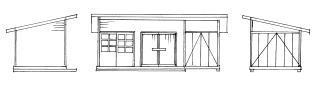

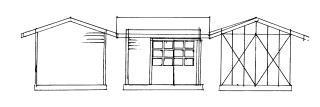

坊主岩の建物

色々な写真を参

考に図面をひき

ました。分からな

いところは想像で

書きました。特に

便所は写真がほ

とんどなく、まあ、

こんなものだろう

・・・という感じです。どの

建物がどんな役割だっ

たかは残念ながら分か

りませんが、建物の構造

で推測はできます。でも

不確かな

ので、分

かってか

ら書きま

す。

いつものような工作なのでポイントだけ掻い摘んで話しますね。材料はいつものバスウッ

ドの成型材です。屋根は0,5mmプラ板に0,8mm角を木の切れ端の冶具で貼り付け。

建物の塗装は筆洗いしたエナメル溶剤(いい色になるんです)です。接着はゼリー状瞬

着でないとバラバラになります。屋根にフラットアルミを塗りました。

サビは須々木さんの写真の色を基調に、グンゼのレッドブラウン(タミヤは違う色)です。

最初、母屋もサビサビにしましたが、あまりの汚い感じに前面塗ることにしました。横の倉

庫の屋根も母屋と同じなのですが、つい波板トタンで逃げました。小さな建物はあっとい

う間に出来ました。戸と窓は作ってもらった1/90です。当然、建物も同じスケールです。

半間1cmで作ると楽ですよ。最後に「つや消し」を前面に吹き付けました。窓ガラスは最

後に貼ります。

建物を所定の位置に接着させ、土を撒きました。作っておいた木を植えていきます。木は

殆んどがオランダフラワーに国鉄ぶどう色を噴き付けた後、スプレーのりで自作のパウダ

ーをまぶしたものです。

ファインリーフとオランダフラワーを2箱ずつ使いましたが、それでも2/3ほどしか埋まりま

せんでした。針葉樹がまだですが、それでも足りません(ため息)形のいいものは、その

まま独立樹にして、細かなものはまとめて潅木にします。この時、枝が上下になるように

すると自然な感じになります。あと一箱ずつ必要です。

木々の間から見える坊

主岩の建物です。残り

の作業は針葉樹とスス

キなどの草類です。針

葉樹は簡易軌道でうま

くいった方法で作りまし

た。これは仲間の近藤

さんがやっていた方法

をマネッこし、自分なり

にアレンジしました。草

は懐かしの「ナローゲー

ジ モデル&ジオラマ」

より「ねこじゃらし」とフィ

ールドグラスを使います。

針葉樹の幹の割り箸は墨汁の薄め液(水×20)で染めます。葉はアスパラガスです。

最初に木の一番上から付けていきます。上の方は割れやすいのでゼリー状瞬着で直接

付けます。ある程度付いたら0,6mm位のピンバイスでガイド穴を開けながら挿していき

ます。木によって違うのですが、ヒノキとかは斜め上に枝が伸びます。前のページを参考

にしてください。

斜めに挿しても低い枝は大きいので少し垂れ下がる感じになるのも本物と同じです。ヒノ

キには葉が繊細すぎる感じもします。春先の落葉松なら雰囲気ですね。紙粘土で根を張

る感じも表現しました。葉にはターフを付けてボリュームを出しています。

針葉樹2004の作り方

終

木曽に思いを馳せ

ながら、作りました。

あの香りと清らかな

せせらぎ・・黒淵の

建物も取り壊された

ようです。坊主岩に

は何も残ってないか

もしれません。これ

で「坊主岩を作る」

を終了します。残り

はコツコツ仕上げま

す。完成した姿は次

回のKMCの運転会

でご覧下さい。

坊主岩を作る

写真:滝越の蘇水寮跡地(木の枝ぶりが参考になります。季節は春先)