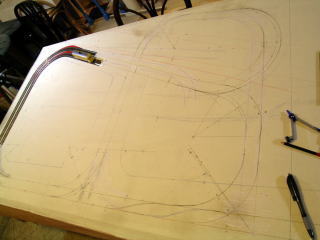

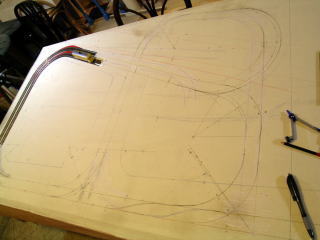

■ベースを作る TOPページへ

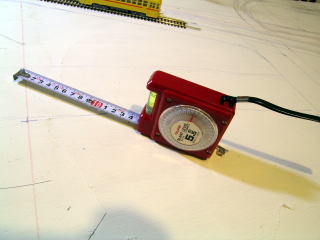

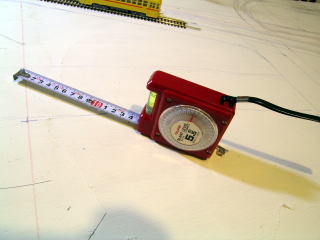

サブロクの板の長手方向を1400mmにカットして、計画図に基づいてケガキをしたところ。ケガ

キに便利な道具の話。右の巻尺(Tajima製)は水準器付で、さらにコンパスになります。引き出

した目盛が半径(写真は150mm)になって、尻の所から中心用のデッパが出ます。95mmの

位置に穴が開いていて、そこに鉛筆などを入れて使います。本体からデッパまで95mmというこ

とです。この道具があればレイアウトに必要な大抵のサイズのRが罫書く事が出来ます。(最大

5m50の半径の円まで)

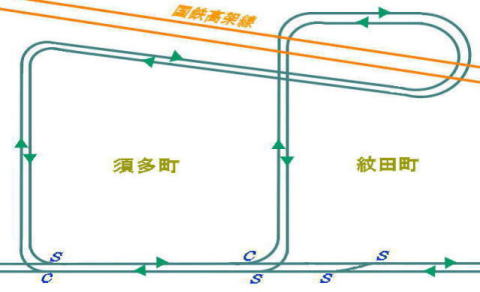

■レイアウト計画図(第一案)

上の図のような計画です。お気づきでしょうが、この線は「須多紋田線」です(笑)実際にあった

風景というよりも心象風景です。神田−御茶ノ水間や須田町交差点のイメージを考えています。

須田町は、ご存知のように都電の75%が通過する場所だったので、色々な車両が走っていても

違和感がないと考えました。8の字でグルグル回るだけですが、路面の面白さであるダブルクロ

ッシングとスプリングポイント(sで表示)の運転が楽しめます。レイアウトとして違和感のある右上

の円の線路は、国鉄の高架線で遮る様にしました。

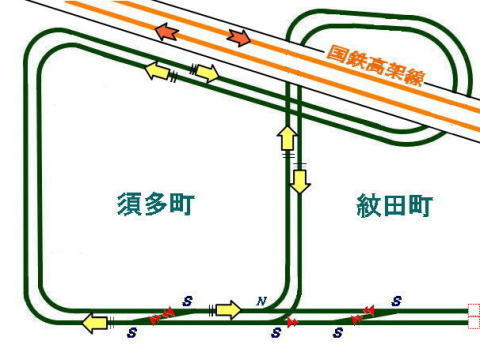

■レイアウト計画図(第二案)

■ ■ ■

<Nは選択出来るポイントで、Sはスプリングポイント>

第一案では、将来的な発展性やリアリティを考えて手前の大通りを通過するようにしましたが、実際

には片側だけからの入線で充分だと考えました。レイアウトの右端の破線の四角はユニトラックを短

く切って接続用にしています。■の片渡りも本当は必要ありませんが、習作の為に設けたものです。

■の片渡りポイントを作る前に作ってみて、急曲線の片渡りを実際上で試したかったテスト用です。

■のNはスプリングポイントでもいいかもしれません。

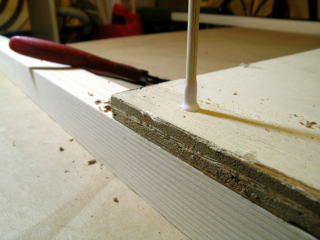

このレイアウトは建物が多く、勾配がないということからフラットトップ構造にしました。前回の失敗

を教訓にして、9mm厚合板をトップにしています。前回は市販のポスター貼り用のパネルを使い

ました。合板が3mmしかなくて架線柱を支えきれませんでした。それと組み立ては3mmドリルで

ガイド穴を開けて、3mmの竹ヒゴを打ち込んでいます。どこに架線柱がくるか分からないので木

ネジは使用しません。

↑竹ヒゴを打ち込んだ状態です。角材は24mm角のエゾ松(軽い)とヒノキ(20×30mm)を使いま

した。右の写真は補強を加えている途中の写真です。コーナーの斜材だけはタッピングネジで締め

付けています。