■護輪軌条の試行錯誤

路面電車の護輪軌条(ガードレール)は一体型になっていますが、模型では表現するだけに留

めようと思います。これは実際にやってみて気付いたのですが、ガードレールが両側にある場合、

車輪の抵抗になる事が多いのです。極力、少なく、曲線では円の内側にを基本にしました。最初、

ユニトラックのレールに帯板で表現してみましたが、あまりに大変な作業である事に気付きました。

玉電の時、ユニトラックCODE83のガードレールにしようと、篠原のCODE83引き抜きレールを

あてがってみたのです。同じ番号にも関わらずレール踏面の幅が違っていました。ユニトラックは

0,7mmで篠原は1mmでした。ガードレールが太いのは変ですから、その時はCODE70を使っ

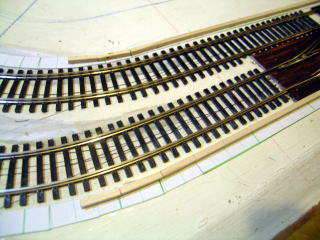

たのですが、今回は逆が成立します。ユニトラックの引き抜きレールをガードレールに使うのです。

右の写真のガードレールがそうです。これなら簡単です。護輪軌条の目途が立ちました。

路面のレールは轍だけ目立つ場合が多く、実際も、ガードレールは必要最小限という場合が多い

気がします。上は岡山電気軌道のレールですが、要所のみガードレールというのが分かります。

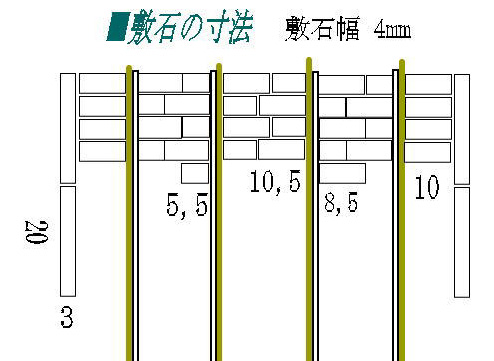

■敷石の表現

玉電のときはプラのレリーフなんかを使いましたが、今回は石塑粘土で表現します。ご存知のよう

に、都電は御影石が多く使われていたのを表現する為です。敷石の寸法を決めて治具を4mm幅

のチャンネル材と帯板で作っておきます。複線線路の間は、37mmの時は18mmです。

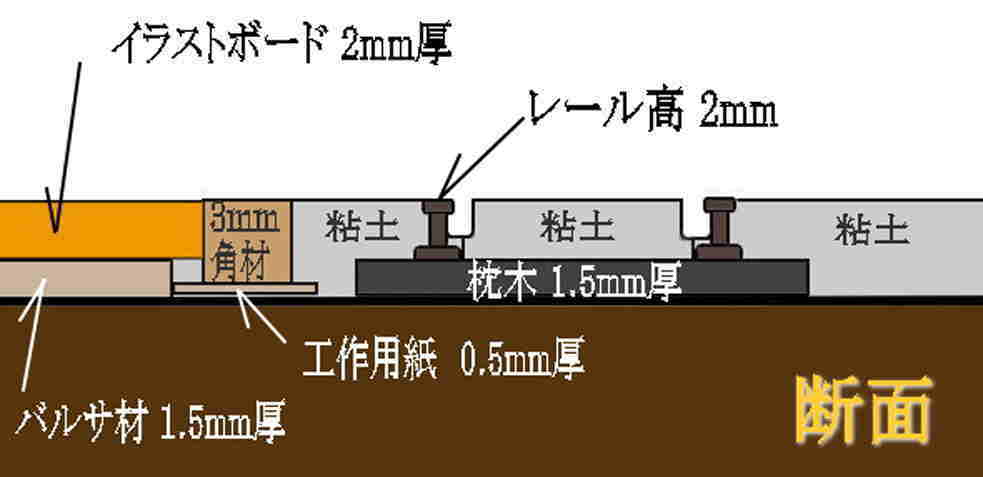

レール横に10mm幅に切った工作用紙を貼り、10mm位置に3mm角材を貼ります。レールの高さ

が3,5mmで、角材の高さは少し低い3,3mmになります。この間に粘土をレール面より少し低く

埋めます。右はポイント部分で、固める必要からエポキシを埋めて、型押ししたところです。実物の

石畳はレールと同じ水準ですが、模型の場合は集電不良を嫌って少し低くします。エポキシの表面

は金ブラシで叩いて荒らしてあります。

轍を掘り込んで成型しました。レール踏面より低くしたつもりでも、エポキシパテは意外にきれいに

整地できません。あの粘りが問題です。イメージよりデコボコになってしまいました。出っ張った部

分はカッターの刃でカンナをかける要領で削っておきます。右がデッキタンを塗った所です。ウ〜ン

失敗だな〜冶具での型押しも粘りでオーバーな彫りこみになっています。粘土はどうかな・・・

上の写真が粘土で作った敷石です。やはり、エポキシパテよりはマシです。デッキタンを塗り、薄く

溶いたレッドブラウンとパフと艶消し黒を混ぜたものを溝に流した状態です。粘土は全面を埋めて

矩尺などでレール面で削ぎ、矩尺を立てながらレールに沿わせ押し、フランジウェイを表現しました。

その後に治具で軽く型押ししました。この方法だと、いつも気になるフレキシブルレールの枕木や

犬釘が見えなくなって実感的です。

敷石がうまくいったので道路の作業にはいります。道路はイラストボード(通称)を使いました。両

面タイプで、片側はもっと濃いグレーです。私はコンクリートをこちら側、アスファルトを裏側という

風に使い分けています。今回、使用したのはORION社のFK・プロフェッショナルボードという商品

です。A3サイズで220円(ユザワヤ)くらいです。この商品は厚さが1,5mmでしたから図のバル

サを2mmにしました。歩道の敷石も同じ材料を使います。切れないカッターで筋彫りしています。

パステルで汚せばもっと路面と馴染んできます。白い部分は表面を剥がした所で、並木の土が入

る部分です。上の切れないカッターというのは、新品だと筋彫りが目立たないからです。白い切り

口にはミディアム・グレーを塗っています。

■実物の都電の敷石

小金井公園にある「江戸東京たてもの園」に桜見物で出かけました。(2006年3月29日)前回

訪れた時に保存されている7500形の敷石が後から作ったものだと知り、寸法も気にしません

でしたが、今回、女房と高橋是清邸で蕎麦を食べて外に出て、足元を見てハッとしました。この

敷石は都電のものを再利用したのではないかと思ったのです。興奮して職員の方に尋ねました

が、分からないという返事でした。採寸して模型寸法にしたものが右の数値です。間違いないと

確信しました。保存車両の敷石と風合いがまるで違います。これってオリジナルですよねえ〜

敷石の作業が全部終えた状態です。灰を撒き、水溶液で固めました。色の調整はこれからです。