この珊瑚模型の9600(1/87・12mm)は、僕が生まれて初めて買った真鍮製キットでした。

元はベーシックキットだったのですが、その頃、天賞堂から倶知安の18号機、16号機が発

売され、それに触発され2つ目に改造したものです。その後、珊瑚模型から18号機のキット

が発売される事を知りました。買って組み立てた18号機と並べてかなり落ち込んだものです。

使ったパーツが1/80でしたから・・・

今思えばベーシックキットのまま組み上げるべきでしたが、初めてのキットで張り切っていた

のです。新18号機が入線して、この96で遊ぶ事も少なくなっていました。今回、美幌別モジ

ュールを作るにあたって、何とか復活させてみたいと思うようになりました。

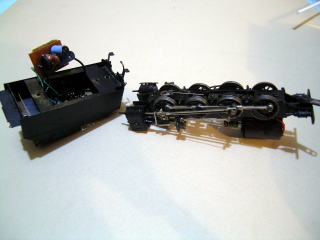

シンナープールに漬け込んで塗装を剥がして、その拙い工作に笑ってしまいました。完全に

バラすつもりで眺めていると、一生懸命なあの頃の自分が思い浮かんで、記念にオリジナル

を生かした改造に留める事にしました。

給水温め器(1/80)、デフ(自作)、スノウプロウ(天賞堂製)、バタフライスクリーン(自作)、

火の粉止め(自作)などを外し、化粧煙突などオリジナルの美しさを強調するようにしました。

完全に落としていないハンダをキサゲします。前照灯もmtechsのLP−42でまとめます。ラ

ンボードの前にあるエアタンクも、自作のグニャグニャな放熱管もそのままにしました。後から

特定のパーツのハンダ付けを外すのは大変です。熱の回り方を考えないと必要なパーツが

取れてしまうからです。

きれいに洗浄した後、プライマーを吹き、セミグロスブラックを吹き付けました。ナンバーと社

紋を入れ、艶消しを吹きます。前照灯の中に白を塗り、標識灯にクリアレッドを指します。美

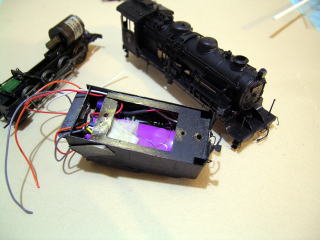

幌別ではDCC化&サウンド化しなくてはいけません。幸いこのカマは、天賞堂のSL−1で

遊んでいたので、スピーカーとコンタクトホイールが付いています。SLのDCCでのサウンド

ですが、デコーダー一体型よりもバラの方が配線が楽です。走行用デコーダーを本体に積

み、サウンドデコーダーをテンダーに積めば最小限のコードで済みます。一体型だとモータ

ーへの2本、前照灯への2本、コンタクトホイール1本、集電用1本、計6本のコードをテンダ

ーと本体で繋がなくてはいけません。曲線での走行に支障がでる可能性が高くなります。

・・・と上に書いておいて入手したTsunamiを見るとデコーダー込み!あちゃ〜です。本当

に書いた通り、曲線で支障が出るかテストしましょう。この性格、我ながら呆れます。テンダ

ーのライトはnanoイエローを入れましたが、テスト点灯であまりにオレンジ(以前はそうでも

なかったのでロット差?)なので、前照灯にはホワイトを使いクリヤーイエロー(nanoのホ

ワイトは青みが強く蛍光灯のようになるので)を塗りました。左の写真がTsunamiを搭載し

たところです。本体に繋がるコードは、集電用・赤色コードとコンタクトホイール用・白色コー

ドとモーター用の灰色と橙色コードの4本です。前照灯にはアクセサリーデコーダーをキャブ

に使います。バック時の黄色コードにはキャブ内に赤色LEDを仕込みます。赤色LEDだけ

他の色と+−が逆ですから気を付けます。

■ポインターを画像に合わせると公式側の写真になります。

コード類に黒を塗っていません。本体とテンダーの間に垂れ下がって見えるのがそれです。

このTsunamiはRioGrandeのK-Class用で汽笛を選択できます。あえていえばNo.1の

K-36#487かNo.5のK-37#497です。日本の蒸気機関車の音と違いますが、K-37なら許

せる範囲です。機関車ナンバーは19636ですが、実車とは無関係です。このナンバーの

実車は、大正6年川崎造船所製造で、配置区は若松で後藤寺(1974年)で生涯を終えて

います。

■9200や8100よりパワーがあるので、美幌別で活躍が期待されるカマになりました。