丸金電車製作記ー3

架線の製作

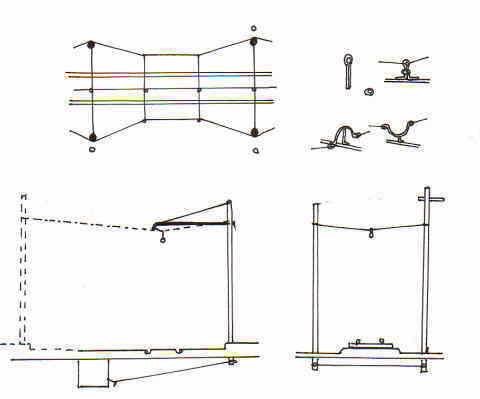

●メッセンジャーで架線をレールにそわせる ●ハンガーの色々

(丸電に採用する方法)

(上から見た図・牽く線はプルオフ) ポール用 玉電(パンタ)

レール面から架線まで レール中心

65mm(NMRA規格) 架線柱20〜

25mm

●ブラケット型 ●クロススパン型

本当は玉電のように全てクロススパン柱にしたかったのですが、丸電の道路は真ん

中で切れていて反対側がありません。道路の真ん中に立てるのはブラケット型しかあり

ません。歩道側に一本立てて支える方法にします。専用線はクロススパン型にします。

これで車両をレールに乗せるのに架線柱が邪魔になりません。架線柱間は10〜15cm

ハンガーは直線で柱間と同じで、曲線はメッセンジャーを使って4cm間隔位にします。

パネルは3mmしか厚さがないので板をかませますが、それでもテンションで曲がる可

能性がありますので、下側にもテンションを図のようにかけます。

歩道をバルサで作り、タミヤパテを

シンナーで薄めて塗り、ブロックを表

現しました。さらに、橋を作り、川の

壁も薄めたパテを塗りました。架線

柱の位置を決めて油性マジックで印

を付けました。間隔は12cmです。

曲線の内側で計っています。そして

パネルの裏側の柱の位置に3mm

の板(アガチス)を貼りました。これで

架線柱設置の準備はすみました。

指定の位置に3mmの穴を開け、3m

mの竹棒にステインを塗り、木工ボン

ドで植えました。3mmを選んだのは

写真からの判断です。少し開き気味

にしてあるのが、写真からも分かると

思います。長さは電柱になる内側が、

90(100)mm、外は80(90)mmで

す。打ち込む長さは10mmとしました。

最初に♯34の針金でプルオフを両方

の架線柱に貼りました。斜めになって

いた柱が垂直に近づきます。テンショ

ンをかけていきます。裏側からもかけ

ました。高さは取り敢えず、70mmで

す。ハンガーは5mmもありませんが、

クロススパンは調整出来ます。ブラケ

ットはさすがに竹棒という訳にはいき

ません。

ブラケットは3mm真鍮パイプに1mm

角洋白棒と洋白板1mm×0,3mm

でテンションをかけました。本当は鉄

棒で作りたかったのですが、いいサイ

ズがなくて洋白にしました。これは自

分でしてみて思った事ですが、先に

メッセンジャーを張ってから、柱間の

プルオフをする方が、うまくいきます。

逆はメッセンジャーを張ると、肝心の

柱間がたるみます。竹棒を架線柱に

使った事を後悔しています。真鍮パイ

プにするべきでした。しなるのですが、

限界を超えると突然に折れます。

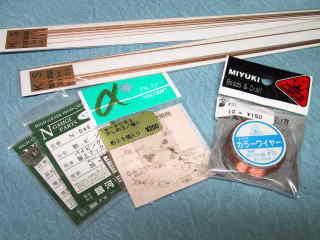

架線張りの材料です。左下から銀河

モデルのN−049・割りピン(36ケ入)

¥300、アルファ・かしめ玉/極小(25

個入)¥200、ミユキ・カラーワイヤー

(12m)真鍮、銅¥180、KSモデル

青燐銅線0,4mm¥200。架線へ

圧力はNMRAで8gと決められてい

ます。青燐銅線の0,3mmも試して

みましたが、ちょっと圧力に負ける気

がします。それと残念ながら日本の車

両のパンタは架線集電できるものが

ほとんどありません。何か日本は間違

ってる気がするのは私だけでしょうか。

閑話休題、架線を張った写真の前に

当電鉄の宇多田川のお話し。板にフ

ィールドグレイを塗り、プラストラクト社

の水面板(水色がついている)を貼り

ました。長さが足りなくて境目が出来

ます。ゴミ取り用の堰を設けました。

デジカメ写真では青く見えますが、実

際は、もっと黒っぽい感じです。表面

は、もっとキラキラと水面の感じです。

なかなか気に入っています。深さを感

じるのです。時代を越えて今年話題に

なった「タマちゃん」を泳がせ、橋には

人だかりにしたい所です。宇多田川が

ヒカルですねえ。

架線を一日がかりで張りました。テス

ト車のハノーバーを走らせました。何

故かブラケットの道路に入ると止まり

ます。同じ高さにしてあるのですが、

テンションが全然違います。パンタの

圧力に耐え切れなくて持ちあがるの

です。クロススパンは圧力を変えられ

るので、細かな調整ができます。僕の

ようなアバウトな人間には、この方が

合っています。

色々調べた結果。ブラケットの強度の

問題だと分かりました。板への固定

をしっかり出来なかった事と架線の

テンションを支えきれない事が原因

です。やはりワッシャーかませてネジ

止めでなければ埒があきません。も

うリアルな感じを捨ててクロススパン

に全てしようと考えています。経験が

ない事が仇になりました。

失敗したブラケットの写真です。でも

デジカメでは架線は殆ど見えないで

すね。実際の目では蜘蛛の巣のよう

に見えます。垂直に立てた架線柱が

前後に歪んでいるのが分かります。

立てた地面(ボード)の強度、固定の

仕方、素材など、複合的な事が問題

でした。根本的な事に関わるので、

付け刃的な処理では解決できません。

私は全てクロススパンにする事で解

決します。架線はそのまま移行の外

科手術です。

■架線張りのコツ

自分なりに思った事ですが、丸く一周する架線は張力で支えあうので問題はありません。

問題は手前の切れる直線です。両端で支えきれないのです。何か方法を考えなくては

なりません。それと張り方はビンビンにする必要はなく、ある程度張っている状態で大丈

夫です。この加減はしてみて分かる事です。最初に柱間を張ってメッセンジャーでプルオ

フすれば自然と張力が高まります。それと上に材料として挙げたミユキのカラーワイヤー

ですが、エナメル線のように塗膜がありますので、シンナーで落とすか、サンドペーパー

で磨かなければなりません。張ってから気付いたのでパンタにサンドペーパーを付けて

走らせ落としました。今度はデハ200の改造に入ります。走行、幌、パンタなどです。

トップに戻る 次を見る