ここでのストラクチャーは広い意味をさします。国電の高架も車両も含むのです。ガーダーは市販の

ものに適当な大きさがなかったので自作しました。イラストボードとプラのアングル材です。リベットは

エコーの車両用を使いました。

高架を走る車両もストラクチャー扱いという罰当たりなことをしています。みのるさんに譲ってもらっ

たホビーモデルの101系です。この車両(実物)には色々な思い出があります。

照明はKATOのライトユニットを使っています。集電は単純に前後の台車からです。これでも安定し

て点灯する16番は、ある意味すごいなあ。

高架の架線柱は、最初、コンクリート柱にしたのですが、あの頃のビデオとか写真集を見ると、架

線柱はトラスのものが、ほとんどでした。急遽、計画変更です。ワールド工芸の製品を入手して組

みました。

■昭和の建物

最初にMsコレクションの「かどや」を買って作りました。これを完成度の基準にして建物を作って

いく魂胆です。右の真ん中は「とれいん11月号」に付録で付いていた型紙で作ったアパートです。

オリジナルのままではなく、自分が学生時代に住んでいたアパートを思い出しながら製作しまし

た。左が信号塔です。路面にはかかせないストラクチャーです。

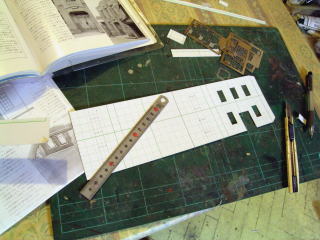

ストラクチャーの製作の実際を書きます。例えば「ストラクチャーモデリング」(機芸出版)に掲載

されている郵便局の図面があります。これを信用金庫にしようと思いました。工作用紙に手持ち

の窓に合わせて製図してから、切り出します。それを四角に組み、角材の補強を入れながら、

飾りの石材を表現するために工作用紙の裏側を表面にパーツごとに切り出し、貼っていきます。

上部の飾りは角材などで表現します。それが終えたらアサヒペンのストーン調スプレー(サンド

ストーン色)を吹き付けて石の感じを出します。乾燥したら窓をはめ込み、看板を付けて完成で

す。紋田町にあるので「紋田信用金庫」にしました。

街をブロックに分けて5mm厚のボードに完成した建物を配置します。目線の位置で確かめて

違和感がないようでしたら固着します。いよいよ地面から小物へと仕上げていきます。

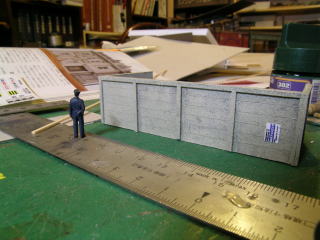

よく線路脇で見かけるコンクリート板の塀です。1mm厚のボードに1×2mmの角材を貼

り付けます。塀の高さは22mm、実際の寸法で1間(1,820mm)です。デッキタンを塗り、

ストーン調スプレーを吹き付けました。乾燥したらポスターなんかを貼り、エナメルのアース

カラーとダークグレィを混ぜて、薄めて溝など凹んだ所に流します。板の幅は4mmです。

道路脇のガードレールは、あの時代は今ほどありませんでしたが、それでも要所に使う

ようにしました。プラストラクトの半丸棒(MRH−60)を二本並べてタミヤセメント(流し込

みタイプ)で接着します。支柱は1mm丸棒の先を炙って丸くして切り出し貼り付けます。

信号機は、WEB上の専門サイトから使えそうな画像をプリントアウトして、その写真に

イラストボードとかストローなどで立体感を付けます。

■紙製プリント建物の可能性

街並みを作っていて一つ一つの建物をキッチリ作っていると、時間がいくらあっても足りません。

今回、ホームページビルダーに付属している「ウエブアートデザイン」というソフトでプリントの

建物を作ってみました。単体で見ると立体感に乏しいのですが、街の中、特に両隣に建物が

来る場合には充分な雰囲気を出してくれます。戸や窓はOHPフイルムにプリントして組み合

わせています。こうした建物もアリかなと思いました。