丂

丂

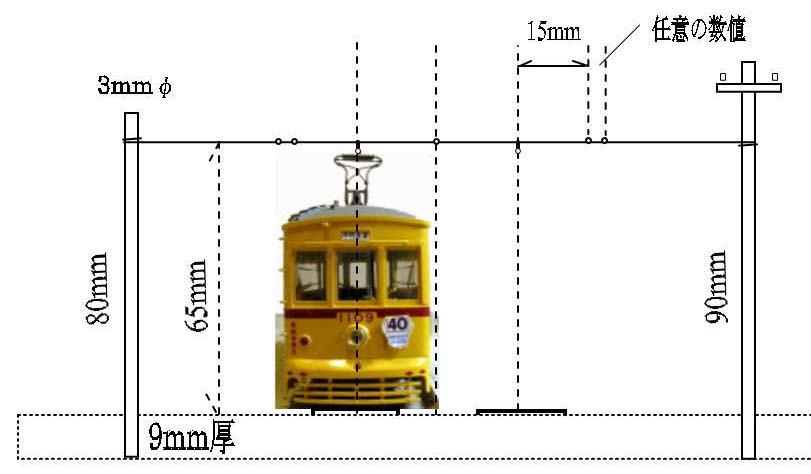

丂壦慄拰偼恀鐹俁倣倣娵朹偱偡丅揝朹傪巊偆曽偑忎晇偩偲巚偆偺偱偡偑丄怓乆側僥僗僩偱恀鐹偱傕

丂廩暘偵僥儞僔儑儞偵懴偊傜傟傞偲暘偐傝傑偟偨丅搒揹偼僋儘僗僗僷儞宆側偺偱拰傕奜懁偵幬傔偵

丂側傝傑偡偐傜丄峏偵桳棙偱偡丅儗乕儖摜柺偐傜僗僷儞儚僀儎乕傑偱偺崅偝傪俇俆倣倣偵偟偰偄傑偡丅

丂搚戜偺崌斅偑俋倣倣偱偡偐傜丄壦慄拰偺抁偄僞僀僾偼俉侽倣倣丄挿偄傕偺偼俋侽倣倣偲偟丄僱僕巭傔

丂偱偼側偔丄僄億僉僔側偳偱偺愙拝偵偟傑偟偨丅恀鐹娵朹偼崟愼傔偟偰偁傝傑偡丅僗僷儞儚僀儎乕傪

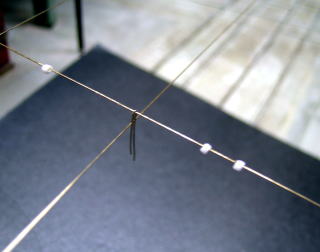

丂曅懁偐傜棷傔傑偡丅擇廳姫偒偵偟偰庤慜偱擯傝傑偡丅傕偆曅曽傪棷傔傞慜偵奦巕偵尒棫偰偨敀價

丂乕僘傪俆屄捠偟傑偡丅

丂

丂

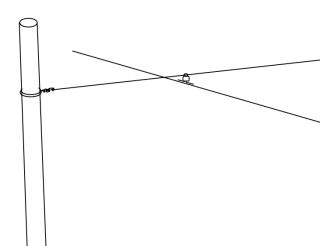

丂僗僷儞儚僀儎乕傗奦巕偼幨恀偺傕偺傪巊偄傑偡丅塃偺幨恀偼棷傔曽偱偡丅擇廳姫偒偱擯偭偰偄

丂傑偡丅幨恀偺僇儔乕儚僀儎乕偼捠揹偟傑偡偑丄拞偵偼僐乕僥傿儞僌偝傟偰偄傞傕偺偑偁傞偺偱婥傪

丂偮偗傑偡丅攳偑偡偺偼寢峔丄戝曄偱偡偐傜丅

丂

丂

丂奦巕偑栚棫偪傑偡丅嵍偼俼俵丂俴俬俛俼俙俼倄乽搶嫗搒揹俇侽侽侽宍乿偺彅壨偝傫偺幨恀乮徍榓係侽擭乯丅

丂僴儞僈乕偑倀帤偱偡丅塃偼僀僇儘僗弌斉乽搶嫗搒揹乿擁嫃偝傫偺幨恀乮徍榓係俀擭乯丅偙偪傜偺僴儞

丂僈乕傪媅帡揑偵昞尰偟傛偆偲巚偭偰偄傑偡丅

丂

丂

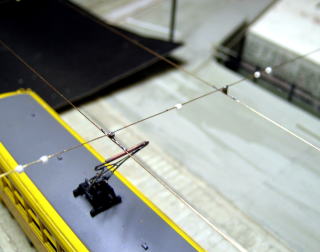

丂婦揓岺朳偺價儏乕僎儖傪慻傒崬傫偩俵俷俢俤俵俷偺俇侽侽侽宍偱丄僴儞僈乕傪帩偪忋偘偰傒傑偡丅

丂偙傟偱僗僷儞儚僀儎乕偑帩偪忋偑傜側偗傟偽偄偄偺偱偡丅傕偟娚偄応崌偼丄塃偺幨恀偺傛偆偵

丂恀鐹朹乮侽丆係倣倣乯側偳偱擯偭偰僥儞僔儑儞傪壱偓傑偡丅敿揷傪惙傞偲奦巕偵尒偊側偔傕側偄偺偱

丂偦偺曈偺埵抲偵偡傞偲偄偄偐傕偟傟傑偣傫丅價儏乕僎儖偺壦慄傊偺埑椡偼丄俶俵俼俙婯奿偱嵟彫

丂俆丆俇俈倗丄嵟戝俉丆俆倗偲側偭偰偄傑偡丅婡寍弌斉偺乽僩儔僋僔儑儞僽僢僋乿僩儘儕乕儔僀儞偺俙俛俠偵傛

丂傟偽丄侾墌嬍偑侾倗丄俆墌嬍偑俁丆俈倗丄侾侽墌嬍偑係丆俆倗偲偁傞偺偱丄偦傟偱嬶崌傪尒傞偺傕庤偱偟

丂傚偆丅偙偙偺岺嶌傪偒偪傫偲偟偰偍偔傛偆偵偟傑偡丅壦慄挘傝偼壞応偑儀僗僩偱偡偹丅

仭壦慄挘傝偺弴彉

丂嘆壦慄拰傪椉懁偵棫偰丄僗僷儞儚僀儎乕傪曅曽棷傔偰丄儚僀儎乕偵價乕僘乮奦巕乯傪捠偟丄僺儞偲

丂丂丂挘傝側偑傜丄傕偆曅曽傪棷傔傞丅

丂嘇妱傝僺儞傪儗乕儖偺僙儞僞乕埵抲忋偵丄偐偟傔嬍傪捠偟懌傪峀偘偰敿揷晅偗偡傞丅

丂嘊壦慄偺僗僞乕僩抧揰偵壖偺拰傪棫偰偰丄偦偙偐傜僺儞偲挘偭偨壦慄傪弴斣偵敿揷晅偗偟偰偄偔丅

|

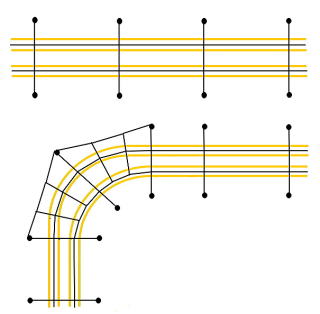

丂捈慄偱偼斾妑揑娙扨偵挘傞偙偲偑弌棃傞壦慄偱偡 丂偑丄偙傟偑嬋慄偵側傞偲丄彮偟柺搢偵側傝傑偡丅 丂嵍恾傪偛棗壓偝偄丅壦慄偼偒傟偄側嬋慄偱嬋偘傞帠 丂偑弌棃傑偣傫偐傜丄奜懁偵堷偭挘偭偰丄價儏乕僎儖 丂側偳偑奜傟偢丄廤揹弌棃傞傛偆偵偟側偔偰偼側傝傑偣 丂傫丅偦偙偱嬋慄晹暘偼丄壦慄拰偺奜懁偵儚僀儎乕傪 丂挘傝丄偦偙偐傜儚僀儎乕偱奜懁偵堷偭挘傝傑偡丅奜懁 丂偺儚僀儎乕偼儊僢僙儞僕儍乕偲偄偄丄堷偭挘傞偺偼暥 丂帤捠傝僾儖僆僼偲屇傃傑偡丅儊僢僙儞僕儍乕偼嵟弶偲 丂嵟屻埲奜偼拰偵姫偒偮偗傑偣傫丅僥儞僔儑儞傪摨偠 丂偵偡傞堊偱偡丅拰偺娫妘偼丄捈慄偱挿偄幵椉偲摨偠 丂埵乮俇侽侽侽宍偱侾俆侽倣倣乯偱偡丅嬋慄偼俁侽亾憹偟偲 丂偟傑偟偨丅恾偱儊僢僙儞僕儍乕偼奜懁偩偗偱偡偑丄撪 丂懁傕挘傞偲嶌嬈偑妝偵側傝傑偡丅偮傑傝丄奜懁偼寛偟 丂偰徣棯偱偒側偄偲偄偆偙偲偱偡丅 |

丂

丂

丂僈乕僪壓偼俵俤幮偺俠俷俢俤係侽傪揬傝晅偗偰偄傑偡丅庢傝晅偗嬥嬶偼懷斅偱惢嶌偟丄搑拞偼價乕僘

丂偺奦巕傪嫴傫偱偄傑偡丅塃偼愱梡婳摴偺壦慄拰丄怓乆側僞僀僾偑偁傞偺偱偡偑丄偟偭偐傝偟偨峔憿

丂偲偄偆柺偐傜丄恀鐹娵朹偺拰偵屆儗乕儖傪敿揷晅偗偟傑偟偨丅

丂丂丂丂

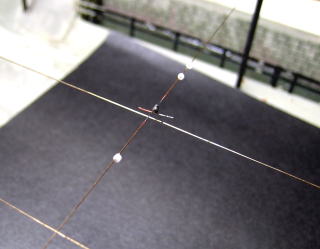

丂壦慄偺挘傝巒傔偱偡丅儊僢僙儞僕儍乕偲僾儖僆僼偺娭學偑暘偐傞偱偟傚偆偐丅

丂

丂

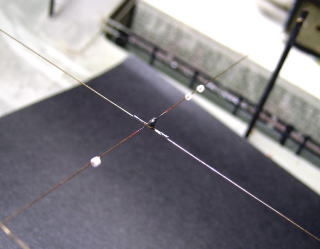

丂壦慄偼儗乕儖偺忋偐傜壓傊偲夞傝崬傒傑偡丅嵍偐傜棃偨價儏乕僎儖偑壦慄偐傜儗乕儖偵僗儉乕

丂僗偵堏峴偱偒傑偡丅塃偺幨恀偑暋慄傪挘傝廔偊偨忬懺偱偡丅嬋慄偵僾儖僆僼偱増傢偣偰偄傑偡丅

丂偁傑傝丄椙偔尒偊傑偣傫偑丄偙傟偼壗搙傕偟偮偙偄偔傜偄愢柧偟傑偡丅

丂

丂 丂

丂

丂傛偔乽價儏乕僎儖偺曽岦愗傝懼偊傪儌乕僞乕偱惂屼偡傞偺乿偲幙栤偝傟丄偳偆偟傛偆偐偲擸傫偱偄傑偟

丂偨偑丄幚嵺偵僥僗僩憱峴偟偰丄偦偺怱攝偼婋湝偵廔傢傝傑偟偨丅幨恀偺傛偆偵嵍偵憱偭偰偄偨幵

丂椉傪掆傔偰丄塃偵愗傝懼偊傞偲丄壦慄偑帩偪忋偑偭偰價儏乕僎儖偑岦偒傪曄偊傑偡丅

丂

丂

丂

丂

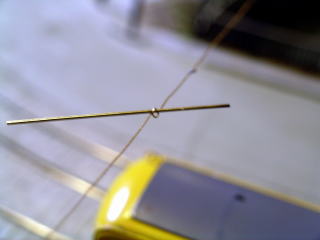

丂搑拞偺壦慄偺棷傔曽偱偡丅嵟弶偺嶌嬈傕摨偠偱偡偑丄拰偲拰偵僗僷儞儚僀儎乕傪挘偭偨傜丄妱傝

丂僺儞傪擖傟丄偐偟傔嬍傪捠偟丄懌傪峀偘擟堄偺挿偝偵愗傝丄僗僷儞儚僀儎乕偵敿揷晅偗偟傑偡丅壦

丂慄傪敿揷晅偗偟偰弌棃忋偑傝偱偡丅

丂

丂

丂嬋慄晹暘傕偨偩嶌嬈偡傞偺傒偱偡丅僥儞僔儑儞偲偐棷傔曽偼丄埬偢傞傛傝傕惗傓偑堈偟偱偡丅巚偭

丂偰偄傞傛傝娙扨偱偡丅挘傝弰傜偝傟偨壦慄傪嶤傝側偑傜搒揹偑嬱偗敳偗傞偺傪尒傞偲丄旀傟偑悂

丂偭旘傃傑偡傛丅僔儏儖僔儏儖偲偄偆壒偲丄杮摉偵壦慄偐傜廤揹偟偰偄傞條傪尒傞偺偼丄嵟崅偵妝偟

丂偄傂偲帪偱偡丅丅