順番が逆ですが、都電の色からのお話しです。ご存知のように黄色と赤は透過性があり、とても

難しい色です。真鍮生地にそのまま塗装すれば間違いなく失敗する色です。そのまま本来の色

を出そうとすると、塗料がボテボテになってしまいます。左が7500形、真ん中がムサシノモデル、

右がMODEMOです。MODEMOは色を塗り直しています。オリジナルのMODEMOは赤帯が

朱色すぎ、本体は黄色が強すぎます。ムサシノモデルは、さすがにツボを押えた色です。こうした

色々なメーカーの車両が混在するので7500形は、2社の中間色を選択しました。最初に全体に

通勤色(朱色1号)を塗り、クロームイエロー8に対して朱色1号を2で混ぜた色を吹き付けました。

下地の色を変えると発色が変わります。帯はまだ付いていません。色はムサシノとMODEMOの

中間くらいですね。マスキングしようと思いましたが、ステップが邪魔で難しそうなので、デカール

にすることにしました。

上の実車の写真は江戸東京たてもの園に保存されている7514号機、そして内装写真。

前の交通博物館の路面コーナーに飾ってあった7514号機の模型。

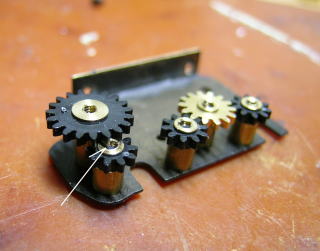

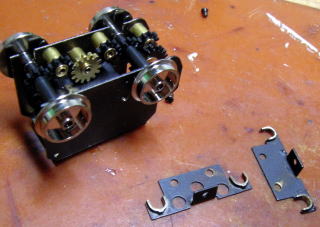

ワールド工芸のキットを作った事のある方には説明が不要ですが、もともとNが主力のメーカーな

だけに、キットはペラペラのエッチング板の組み合わせで出来ています。これを半田付けして強度

を出していくので、貼り合わせる前の車体など、取り扱いに細心の注意が必要です。怖いので袋

から出したものは、さっさと半田付けを済ませます。調子に乗って前面下の床板まで付けてしまい

ヘッドライトなどの取り付けに苦労しました。説明書ではA−1という部品です。屋根の上のパーツ

も付けて、キットのヤグラに汽笛工房のビューゲルを半田付けしました。これで架線集電の際には

車体に電流が流れる事になりますから、これからの絶縁に注意が必要です。

真鍮パーツを付けたら、今度はホワイトメタルパーツを低温半田で付けていきます。半田ごても

電圧を下げてあります。床下も同様の手順です。相変わらず、パーツはエッチングをパタパタと

折って組み上げるものです。山折、谷折があり、パーツによって違いますから注意します。間違

って反対に曲げ慌てて戻すと、ポキッ!ギャーという状態になります。

これより先の工作ポイントは11月21日の「とれいん」誌に書いていますので、アップは発

売後とさせていただきます。