丸電製作記ー2

画材屋さんでパネルの半額セール!

ああ、結局パネル(1030×783)で

製作を始めました。併用軌道部分が

車と同じ方向にする為と、信号機を

設けたくて、アイデアスケッチと左右

反対にしました。これで進行方向は

反時計回りです。計画ではH社の路

面レールを使うつもりでしたが、乗工

社のデハ200は、R220では厳しく

ポイント部分でズッコケです。色々、

試した結果、篠原のCODE70のHO

レールを使う事にしました。パネルに

2mmのコルクを貼りました。

篠原のCODE70は米国向けなので

1/87で枕木も細く、今回の目的には

ピッタリです。パネルは川の部分を切

り欠きました。それで整備された都

会の川を表現します。それでGMの

プレートガーターを渡しました。N用

ですが、そんなにサイズ的に違和感

がありません。ただアップで見ると、

さすがにリベットが気になりますが。

まあ、トータルな雰囲気でゴマかしま

ます。川は切り取った板を落とし込み

壁を3mmバルサで表現しました。

落とし込んだ板は下を角材で支えま

す。当然、出っ張りますが、パネルの

周囲に補強と化粧の為に100mmの

板を貼るので問題はありません。橋

の支えの橋脚はバルサで表現です。

あくまでも簡単工法を採択します。枕

木も本当は厚くしなくてはなりません

が、フレキそのままでサイドに補強

を渡して見えなくします。橋の真ん中

もトラス構造にしなくてはなりません

が、ガードレールと渡し板で見えなく

なるので省略です。

凝るとこは凝って、省略するとこは、

徹底的に省略するのが、私流です。

それが早くレイアウトを完成させる方

法の一つです。踏み切りはエコーの

ホワイトメタル製です。直線用なので

削ったり叩いて強引に填め込みまし

た。あ、書き忘れましたが、パネルを

使ったせいで、Rは320になりました。

それとアイデアスケッチにあった。盲

腸線の駅も省略です。シンプルな分、

問題は少なそうです。一人で納得。

橋や踏切でショートしないか、走らせ

てみました。R320でも結構オーバー

ハングがあります。これで車両接触

限界を計りました。単線なので上下

線の接触を気にしないですみます。

曲線のRと走らせる車両で変わるの

で、これには、これといったデータが

ありません。路面モノは急曲線が多

いので皆さんはどうされているのでし

ょう・・・

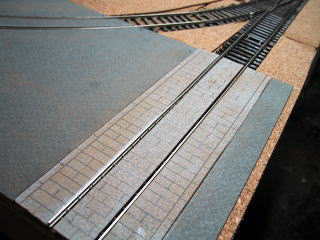

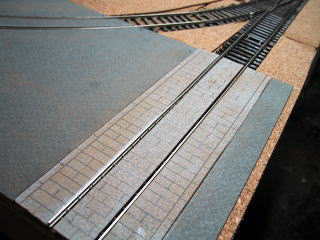

専用軌道部分に色をつけました。側

面の左右にダークアースを吹き付け

ました。これも省略簡易技法です。レ

ールに満遍なく着色をします。全体の

写真です。ポイントは4番を使いまし

た。勿論、分岐部分は切り離し、Rを

320にしてあります。路面のポイント

はスタイルが違うので、少し改造しま

す。路面の部分にも秘密兵器で簡易

工法をします。

専用軌道部分に真上からパフを吹き

つけました。これで枕木とレールの色

が違う状態になります。真上というの

が重要です。少しパフが回り込んだり

しますが、埃っぽい感じがしたりします。

(いいように考えているんです)後で、

サビ色とか汚れをパステルで表現す

ると、感じがでます。こうした簡易技

法ばかり紹介しても、参考にならない

かもしれませんね。とほ。

■電気配線と規格

「なんだ普通のミニレイアウトじゃないか」そうなんですけど(@_@;)違うのはこれから

です。ここで決まりごとを自分で決めました。このレイアウトはパンタモノが初めての自分の

実験台です。でも万全を期し、2線式の集電も可能です。ポイントのある方がSでオーバル

方向がNです。架線はNと同じにします。ギャップも切ってあって、ポイント選択式です。手

前の台縁から45mmがレールのセンター(これは延長を考えた場合)。複線にする事も考

えられますので台枠上の規格はまたいずれ・・・

オーバルにポイントって・・・鉄道模型の基本セットですね。初心に返り、これは私の架線

集電基本セットです。発展するか、このまま眠るか(笑)オーバル一個でも建物とかギミッ

クで、こんなに楽しめるんだというのを表現してみます。複雑なレイアウトばかり考えている

と、こういう形に惹かれるんですよ。

■路面の製作

路面の秘密兵器(弱い言葉)は何の

事はない。画材屋さんで売っている、

イラストボードなんです。各種ある中で

マーメイド紙が表面がイイ具合です。

色が揃っていますが、裏表に別色が

貼ってあります。道路にはグレー4・

グレー2の組み合わせがピッタリ。4

はアスファルト表現に、2は石かコン

クリートに合います。それを切り出す

型紙を作ります。道路部分にマスキ

ングテープでコピー紙を貼り、バレン

かボロ布で擦ってレールをコピーしま

す。賢明な皆さんはお分かりですね。

型紙をボードに仮止めして、切り出し

ます。いくら丁寧に型紙を作っても、

やはり、微妙にサイズが違います。

現物合わせで調整しつつ、どうしても

隙間の出来るとこはタミヤパテで埋め

ました。接続部分もです。ガードレー

ルの表現は、いまだ悩んでいます。と

りあえず、グレーのICテープのF(フレ

キシブル)を貼りました。重要なのは

レール間です。大きめに切っておいて

合わせる方がうまくいきました。

石畳部分(御影石)は裏のグレー2を

使います。カッターナイフで石組みを

表現して、更にそれをHBの0,5mm

シャープペンでなぞって、表面にパス

テルで表情をつけました。床板のPタ

イルなんかも試してみましたが、艶が

ありすぎるのと、パステルなどの汚し

が直接のりません。ちょっと小奇麗す

ぎるきらいがありますが、スケール的

には、いいような気がします。加工も

楽ですし。

■ちょっと一服

ご年配のトロリーファンの方からメールをいただきました。言葉をきちんと整理しないと、混

乱の元。確かにそうですね。たとえば一般の鉄道でいうガードレール。路面電車では路面

部分に敷くレールは先が割れて溝になっている専用レールを使います。それがガードレー

ルのように見える訳です。これは護輪軌条というそうです。ですから、路面部分でガードレ

ールと話さず、護輪軌条の表現とした方がいいという事です。模型では護輪軌条は発売さ

れていないので、「らしい」表現だけにとどめます。それと私が石畳という部分は「敷石」が

一般的。本物は御影石だったんですね。そういえば子供の頃、蔵前に来た時(都電が走っ

ていた)飲み屋に入り(父同伴、お茶漬けを食べていた)「都電の敷石がデコボコですね」

という父に「お相撲さんが歩くからね」と女将さんが冗談を。敷石で脱線することもあったと

か。模型ではそうならないようにキチンと作ります。

■敷石のサイズ

これも上記の方のご指摘。「レール両側のサイズが大きすぎるのでは?」確かに実物の

写真と見比べると幅広いですね。16,5mmのレール間は14mm、両端は16mmにしま

したが、9〜11mm程度がスケールですね。ここは交差点なので特別と決めます(説得

力ないなあ)それで、この後の分岐部分は丸電の新規部分なのでアスファルトになります

のでレイアウトの両端が敷石が残ってる感じにします。

ポイント部分のアスファルトです。裏

側はポイントのスライドする部分は切

り欠いてあります。先端軌条は本当

は路面電車の独特な形をした表現し

たかったのですが、2線式でも使うと

なると、下手な改造はショートの原因

になる事もあり、今回は諦めました。

木枠の所から飛び出しているのは、

0,8mmの真鍮線で、ポイント切り替

え用です。

舗装が済んだ状態

です。ICテープで

道路らしくします。

現在ほど、色々と

煩くしない方が昔

の感じです。手前

の部分にエコーの

路面停車場を置い

てみました。いよい

よ、これから本番の

架線の作業に入っ

ていきます。

Q,パネルに2mmコルク板とフレキシブルレール。道路部分のボードは枕木の厚さ分、

合わないのではないですか?

A,説明が足りませんでした。更に2mmのコルクをレール部分を除いて道路に貼って、

高さを合わせています。犬釘部分に接するボードの縁も斜めにしてあります。それと

ボードは紙ですのでボンド水溶液を使う場合、水分を吸って膨らむので、縁はゴム系

ボンドとか、ラッカー系で耐水性にしておく事をおすすめします。特に専用軌道にバラ

ストをまく部分は念入りにおこないます。