朧庡娾憖嶌応傪嶌傞

戝幁憖嶌応偐傜僂僌僀愳慄偵擖傝丄崟暎傪敳偗傞偲扟偺僪儞偯傑傝偵僆儊僈忬偺憖

嶌応偑偁傝傑偡丅偦偙偱僂僌僀愳慄偼侾俉侽搙愜傟偰僌儞僌儞偲嶳偺幬柺傪搊偭偰

偄偒傑偡丅偙偺憖嶌応偼俲俵俠偺俀媺慄婯奿偺戞堦抏偱偡丅愙懕婯奿偼侾媺慄偲摨

偠側偑傜丄側傫偲偟偰傕俹俤俠俷偺儗乕儖偱晄枮偩偭偨儗乕儖偺樔傑偄傪昞尰偟偨偄

偲巚偭偰偄傑偡丅偦傟偼俵俤偺俠俷俢俤俆俆傪巊偭偨僴儞僪僗僷僀僋偱偡丅偝偁僂儅僋偄

偔偱偟傚偆偐丒丒丒堦斒偺岞奐偼侾侽寧拞栰僒儞僾儔僓偱偡丅

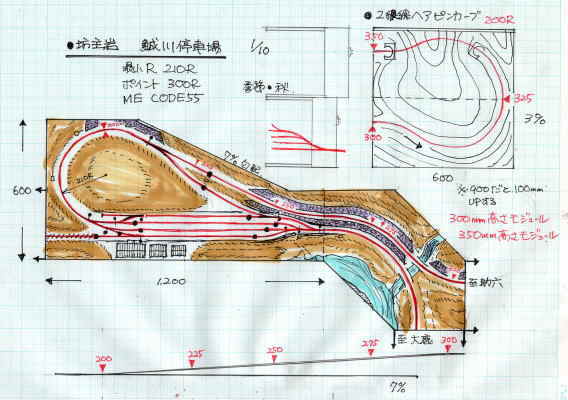

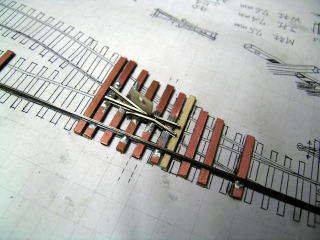

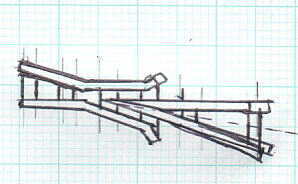

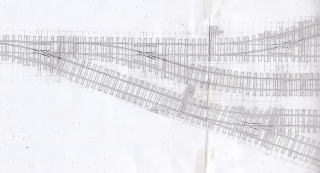

仭傾僀僨傾丒僗働僢僠

朧庡娾偼偳傫媗傑傝偵偁傞偲彂偒傑

偟偨丅偱傕俲俵俠偺婯奿偵崌傢偣傞

堊偵忋婰偺傾僀僨傾僗働僢僠偺傛偆

偵峫偊傑偟偨丅拠娫偺傾儔儔僊偝傫偺

堦尵偱峫偊捈偟偨傕偺偱偡丅杮慄偺

堦晹偵偟偰偙偙偐傜擇媺慄偑暘婒偟

偰偄偔偲偄偆峫偊偱偡丅杮暔傛傝俼傕

岡攝傕娚偔側偭偰偄傑偡丅偙傟偼柾

宆偱僥僗僩偟偰寛傔傑偟偨丅俼偼俀侽侽

偱岡攝偼俈亾偱偡丅俵倂幮偺庰堜俆

倲偑俇椉偺嬻塣嵽傪堷偒忋偘傞帠偑

偱偒傞斖埻偱偡丅

拲丗拠娫偵巜揈偝傟偰婥偯偒傑偟偨偑丄僴儞僪僗僷僀僋偑俀媺慄偺婯奿偱偼偁傝傑偣傫丅偙傟偼杔屄恖偑彑庤偵

偡傞傕偺偱偡丅愙懕偼偁偔傑偱婯奿捠傝偱嶌傝傑偡丅儗乕儖傕俹俤俠俷傪巊偆偺偑俲俵俠偺婯奿偱偡丅

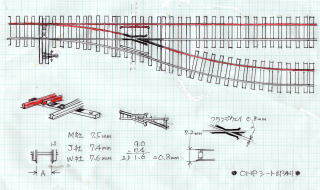

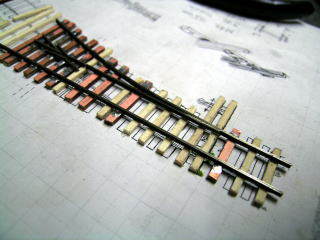

億僀儞僩傪嶌傞偲側傞偲戝曄偲巚偄偑偪

偱偡偑丄巚偭偰傞傎偳偱偼偁傝傑偣傫

偟丄戞堦偵惛搙偺崅偄億僀儞僩傪嶌傞

帠偑偱偒傑偡丅擄偟偄偺偼僋儘僢僔儞僌

晹暘偱偡丅偱傕婎斅傪巊偊偽娙扨偱偡

傛丅惀旕丄堦搙僩儔僀偟偰傒偰偔偩偝偄丅

嵍恾偺傛偆偵愝寁乮恾偼俁侽侽俼億僀儞僩

乯偟偰俷俫俹僔乕僩偵報嶞僐僺乕偟傑偡丅

嵍億僀儞僩偼棤柺傪僐僺乕偟傑偡丅崱夞

偼俢俠俠偵傕懳墳偟偨億僀儞僩偱偡丅

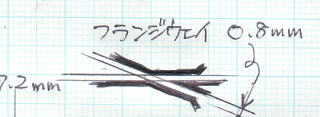

僋儘僢僔儞僌偼僼儔儞僕僂僃僀偑惓妋偵廫帤偵側傞傛偆偵偟傑偡丅怓乆側俫俷僫儘乕幵鐀偺僶

僢僋僎乕僕傪寁應偟偰堦斣嫹偐偭偨偺偼俈丆係倣倣偱偟偨丅俋亅俈丆係亖侾丆俇丅偮傑傝僼儔儞僕僂

僃僀偼侽丆俉倣倣乮侾俀倣倣偲婏偟偔傕摨偠乯偱偡丅僩儞僌偼俈丄俀倣倣暆偱栤戣偁傝傑偣傫丅偝偰丄

俢俠俠懳墳偵偡傞偵偼愒偼愒摨巑偱捠揹偝偣傑偡丅僋儘僢僔儞僌晹暘偼僔儑乕僩偡傞偺偱堦斒

偵偼愨墢偡傞偺偱偡偑丄俫俷僫儘乕偺傛偆偵廤揹偺尩偟偄幵鐀偼愨墢晹暘偼愝偗偨偔偁傝傑

偣傫丅偦偙偱崟偺僋儘僢僔儞僌晹暘傪愨墢偟偰慖戰幃偱捠揹偝偣傑偡丅傾僫儘僌傕俷俲偱偡丅

偙偆偡傞帠偱丄僩儞僌儗乕儖偑嫹偔偰傕丄僔儑乕僩偟側偔側傝傑偡丅

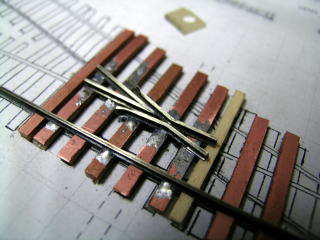

僐僺乕偟偨巻偵捈愙丄僛儕乕忬弖拝偱枍栘傪暲傋傑偡丅敿揷偡傞晹暘乮屌掕偟偨偄乯偼婎斅

傪揬傝傑偡丅晛捠偼俆丆俇杮偵堦杮偺娫妘偱戝忎晇偱偡偑丄僋儘僢僔儞僌偺傛偆偵偑偭偪傝偲

屌掕偡傞応崌偼懡傔偵偟傑偡丅僼儔儞僕僂僃僀偼侾倣倣婎斅傪僒儞僪儁乕僷乕偱儎僗儕丄0,8

倣倣偵偟偨傕偺傪偼偝傫偱敿揷晅偗偟傑偡丅乮幨恀偺婎斅偼侾俀倣倣梡偱暆偑彮偟峀偄乯

奺僷乕僣傪婎斅偵敿揷晅偗偟偰慻傒忋偘傑偡丅庢傝崌偊偢宍偵側傝傑偟偨丅僗儖儊忬懺偱

偡丅偙傟傪僗僷僀僋偱屌掕偟偰攝慄偟傑偡丅埲壓偵慻傒忋偘偺拲堄揰傪彂偒傑偡丅

仭億僀儞僩偺億僀儞僩

扙慄偵娭傢傞拲堄揰偼俁偮偁傝傑偡丅

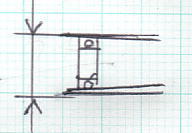

丂仠僎乕僕傪惓妋偵偲傞乮僲僊僗偺撪宎傪寁傞曽傪増傢偣偰

丂丂丂挷惍偡傞乯

丂仠僋儘僢僔儞僌晹暘乮僼儔儞僕僂僃僀傪惓妋偵偲傞乯

丂仠僩儞僌儗乕儖偺枾拝丄嶌摦

仭慻傒忋偘弴彉

丂嘆僋儘僢僔儞僌晹昳傪恾柺偵偦偭偰儗乕儖傪愗傝丄儎僗儕

丂丂丂傪偐偗傞丅

嘇僐僺乕偟偨恾柺偵枍栘傪暲傋傞丅敿揷偡傞晹暘

丂偼婎斅傪暲傋傞丅

嘊僋儘僢僔儞僌晹昳傪敿揷晅偗偡傞丅嶰妏晹暘傪

丂嵟弶偵偟偰栬嬶偱嫴傓傛偆偵敿揷晅偗偡傞丅

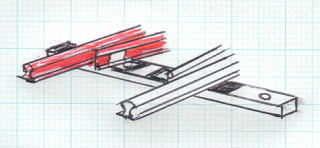

嘋僩儞僌儗乕儖傪嶌傞丅嬌椡敄偔儎僗傞僋儘僢僔儞

丂僌懁俀売強偱偲傔傞丅崱夞偺億僀儞僩偼僕儑僀儞僩

丂偱摦偐偡偺偱偼側偔丄儗乕儖偺僔僫儕偱偡傞丅偙傟偑壜擻

丂側偺偼俠俷俢俤俆俆埲壓偺儗乕儖丄儅僔儞傪儌乕僞乕幃偵偡

丂傞応崌偺傒丅僩儞僌偺愭抂丄愗傝懼偊晹暘偼塃恾偺傛偆偵

丂俴嬥嬶傪嶌傝丄儗乕儖懁偼敿揷晅偗丄庢傝晅偗懁偼婎斅傪丂丂丂丂俈丆俀倣倣

丂棤曉偟偟偰價僗棷傔丄傑偨偼慄嵽偱敿揷晅偗丅暆偼俈丆俀倣 丂丂丂俇倣倣

丂倣偵偡傞丅揹婥揑偵暘棧偡傞丅

嘍奜懁偺儗乕儖偺僩儞僌儗乕儖偑擖傝崬傓晹暘傪儎僗儕丄僲

丂僊僗傪巊偄敿揷晅偗偡傞丅暘婒懁偺儗乕儖偼偟偛偄偰恾柺

丂捠傝僋僙傪偮偗偰偍偔丅

嘐僋儘僢僔儞僌偺愭偺撪懁儗乕儖傪敿揷晅偗偡傞丅偙偙偱慡懱偺僎乕僕傪妋擣偟偰敿揷

丂晅偗傪捈偟偰偍偔丅栤戣側偄側傜侽丆俆倣倣僪儕儖偱將揃偺僈僀僪寠傪奐偗傞丅摿偵婎斅丅

嘑愝抲応強偺愗傝懼偊晹暘傪孈傝壓偘偰偐傜丄將揃偱屌掕偟偰偄偔丅僶僗僂僢僪傕僈僀僪

丂寠傪愝偗傞曽偑幐攕偑彮側偄丅儌乕僞乕僣乕儖偱婎斅傪揹婥揑偵愗傝棧偟丄億僀儞僩儅

丂僔儞傪棤懁偐傜愝抲丄攝慄偟偰姰惉丅

仠僎乕僕偼偡傋偰俋倣倣僕儍僗僩偵偟傑偟偨偑丄僋儘僢僔儞僌晹暘偺屻偺暘婒懁偼俋丆俀倣

丂倣偔傜偄偵偡傞曽偑僗儉乕僗偵捠夁偟傑偡丅幚偼僋儔僽偱巊偭偰偄傞俹俤俠俷偺儗乕儖偼

丂俋倣倣僕儍僗僩偱嬋慄乮俀俀侽俼乯偱偼掞峈偑戝偒偔側傝丄塣嵽偑挿偔側傞偲丒丒丒朧庡娾偺嬋

丂慄偼俋丆俀乣俋丆係倣倣偵偟偰忋偺婋湝偑帠幚偐妋擣偟偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅

丂

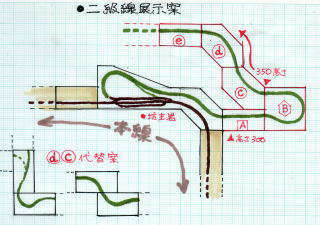

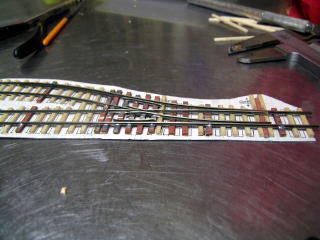

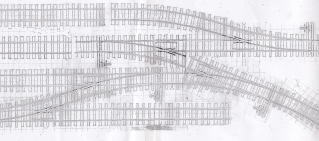

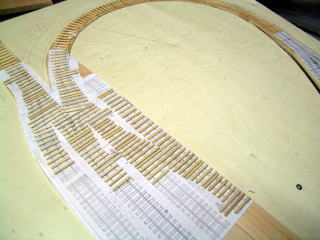

仭朧庡娾偺億僀儞僩

偙傟偑僐僺乕偟偰慻傒崌傢偣偰傒偨朧庡娾偺儎乕僪偱偡丅杮慄偵慻傒崬傓堊偵塃懁偑

僆儕僕僫儖偲偼堘偭偰偄傑偡丅嵍壓偺暘婒偼儕僶乕僗偱偡丅偙偪傜偵傕俼億僀儞僩偑侾屄

偁傝傑偡偐傜丄慡晹偱侾侽屄偱偡丅偡傋偰壜摦偝偣側偄偐傕偟傟傑偣傫偑丄惢嶌偼摨偠偱

偡丅儎乕僪偺慄楬娫乮拞怱偐傜乯偼俁侽倣倣偱偡丅杮摉偼俁俆倣倣偼梸偟偐偭偨偺偱偡偑丄

儕僶乕僗偱尩偟偔側傞偺偱変枬偟傑偟偨丅偙偺儁乕僕傪棫偪忋偘偰偐傜儊儞僶乕偵怓乆側

傾僪償傽僀僗傪栣偄傑偟偨丅僋儔僽偱偺斈梡惈偺偁傝偐偨偱偡丅峫偊偝偣傜傟傞栤戣偱丄帺

暘彑庤側峴摦偡偓偨偲斀徣偟偰偄傑偡丅偱傕崱傑偱杔偑嶌偭偨儌僕儏乕儖孮偼慹惢棓憿

偺姶偑怈偊偢丄帺暘偱偼媡偵梸媮晄枮偵娮偭偰偄傑偟偨丅乽傗偭偨乣乿偲偄偆払惉姶偑側

偄偺偱偡丅朧庡娾偼俲俵俠偱偺嵟屻偺儌僕儏乕儖偵側傞偐傕偟傟傑偣傫丅偦傟偱俲俵俠撪

傗崱傑偱攟偭偨帺暘偺帩偰傞媄弍傪偡傋偰拲偓崬傫偱嶌偭偰傒傛偆偲峫偊偨偺偱偡丅偦

傟偼僔僃僼偺帺屓枮懌丄帺暘彑庤偼廩暘彸抦偟偰偄傑偡丅宷偘傜傟側偔偰傕嶌傝偨偄梸媮

偼墴偝偊傞帠偑弌棃傑偣傫偱偟偨丅乮偩偐傜杔偼抍懱偐傜偼傒偱傞傫偱偟傚偆偹丒徫乯

恾柺捠傝偵愗傝弌偟偨僔僫崌斅乮儌僕儏乕儖嶌傝偵偍偡偡傔偟傑偡乯偺棤偵嶸偱曗嫮傪擖

傟偰丄嵟弶偵愙懕晹暘偵俁俆倣倣僗儁乕僗傪庢傝丄愗偭偨俿俷俵俬倃儗乕儖傪揬傝傑偟偨丅偦

傟偵崌傢偣偰摴彴偺崅偝傪寛傔傑偟偨丅俀丆俁倣倣偱偟偨丅椺偺偛偲偔俀倣倣僸僲僉斅偲俿俷

俵俬倃偺曪憰偟偰偁傞岤巻偱偡丅斅偼椉柺偵悈傪偐偗偰斀傜側偄傛偆偵偟偰偐傜儃儞僪偱

愙拝偟偰偁傝傑偡丅僐僺乕偟偨儎乕僪愝寁恾傪揬傝晅偗乮偙傟傕柖悂偒屻偵乯枍栘傪暲傋偰

偄偒傑偡丅偙偙偱杮暔偺僨乕僞偺偍榖偱偡丅

仠摴彴暆偼侾媺慄偱俀俇侽們倣丄俀媺慄偱俀侽侽們倣乮朧庡娾傑偱偼堦媺慄側偺偱俫俷僒僀僘

丂丂偼俀俋丆俉倣倣乯杔偼俁侽倣倣暆偺僸僲僉斅傪暲傋傑偟偨丅岤偝偼侾媺慄偱俀俇侽乮俀丆俋俉倣

丂丂倣乯丄俀媺慄偑俀侽侽倣倣乮俀丆俀俋倣倣乯忋婰偺俀丆俁倣倣偼懨摉側慄偱偡偹丅

仠枍栘偼侾媺慄偑侾俆侽亊侾俆亊侾俀們倣乮俫俷侾俈丄俀亊亊侾丄俈亊侾丆係倣倣乯丄俀媺慄偑侾係侽

丂丂亊侾俀亊俋們倣乮俫俷侾俇丆侾亊侾丆係亊侾倣倣乯偱偡偑丄俵俤偺俫俷値俁侽偺枍栘偑俀丆侾暆亊

丂丂侾丆俇倣倣岤側偺偱丄偦傟偵崌傢偣偰挿偝傕俀侾倣倣乮儗乕儖偲偺僶儔儞僗偐傜乯偵偟傑偟

丂丂偨丅嫶椑枍栘偼侾媺慄俀侽侽亊俀侽亊侾俉乮俫俷俀俀丆俋亊俀丆俁亊俀丆侾倣倣乯俀媺慄侾俉侽亊

丂丂侾俉亊侾俆乮俫俷俀侽丆俇亊俀丆侾亊侾丆俈倣倣乯偱偡丅俵俤偺枍栘偼椉曽偵巊偊傞傛偆偵偟偰

丂丂偁傞偺偐丒丒丒嬼慠偐丒丒丒

仠偁傑傝岅傜傟側偄枍栘偺娫妘偱偡偑丄昗弨枍栘偼俇侽們倣乮俫俷俇丆俋倣倣乯丄嫶椑枍栘偼

丂丂係俆們倣乮俫俷俆丆俀倣倣乯婳忦宲栚偼俆侽們倣乮俫俷俆丆俈倣倣乯傪墇偊側偄偲側偭偰偄傑偡丅柾

丂丂宆揑偵偼昗弨偱俇乣俉倣倣娫妘丄嫶椑偱俆乣俇倣倣娫妘丄億僀儞僩偱俆倣倣偲偄偭偨姶偠偱

丂丂偟傚偆丅俠俷俢俤俆俆偲尵偭偰傕儗乕儖偺僗働乕儖傕堘偆偺偱丄僗働乕儖捠傝偵偡傞偲僫儘乕

丂丂偺姶偠偑偱傑偣傫丅侾媺慄偱侾俆倠倗/倣儗乕儖偱偡丅俠俷俢俤俆俆偼俁俆倠倗/倣儗乕儖偵憡摉

丂丂偟傑偡偐傜丒丒丒乮俠俷俢俤係侽偱杮慄僗働乕儖偱偡偑丄儌僕儏乕儖憱峴偱偼巟忈偑偱傑偡乯

丂丂愄丄侾俇斣偱俠俷俢俤侾侽侽偺曽偑嫹婳姶偑偱傞偲偄偆榖偑偁傝傑偟偨偹丄偙偆偟偨柾宆揑側

丂丂傾儗儞僕偼偲偰傕戝帠偩偲峫偊傑偡丅

仠嵟屻偵侾媺慄偲俀媺慄偺偍偍傑偐側堘偄偱偡丅

丂丂侾媺慄丒丒丒丒俆倲埲忋偺婡娭幵偑捠峴壜擻偱婳忦偼侾侽倠倗/倣埲忋丅

丂丂俀媺慄丒丒丒丒俆倲埲壓偺婡娭幵偑捠峴壜擻偱婳忦偼俋倠倗/倣埲壓丅

丂丂丂偮傑傝丄朧庡娾偐傜愭偵儎儅僶僩偲偐俠係偑擖慄偡傞偲曄偲偄偆帠偱偡偑丄柾宆揑偵偼

丂丂柺敀偄峔恾偱偡丅杮暔偵懆傢傟傞偁傑傝丄妝偟偝傪幐偭偰偟傑偭偰偼偄偗側偄偲丄屄恖揑

丂丂偵峫偊傑偡丅側傫偱傕傾儕偲尵偆栿偱傕偁傝傑偣傫丅偙偩傢傞強偼恖偦傟偧傟偱偡丅

丂丂丂丂

丂丂揝摴柾宆俿俷俹儁乕僕傊栠傞丂丂丂丂丂丂丂朧庡娾乕俀傪尒傞

丂丂

拲丗僋儔僽偺俀媺慄婯奿偑傎傏偐偨傑傝丄朧庡娾偱俆侽倣倣傾僢僾丄俁丆俆亾岡攝偵側傝傑偟偨丅

1mm

仯侾倣倣

仯侾倣倣丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仯俈倣倣

巼昞帵偑掶惓悢抣偱偡丅乮俀侽侽俆丄俆乯