■プラモのC51を作る(プラモされどプラモ)

■プラモのC51を作る(プラモされどプラモ)●はじめに

C51は北海道の親戚に行く時、青函連絡船の連絡ホームで見たのが最初だったと思います。見

慣れたボックス動輪のC60やD51と違うスポーク動輪の美しさに子供ながらに見入っていました。

渡道して札幌に向かう室蘭本線もC51だったと思います。C51は優雅な国産初のパシフィック機で、

9600と並ぶ大正時代の名機でした。

C51は様々な改造をされ、色々なタイプのものがありました。この模型は5号機を参考に作られた

ようです。5号機は姫路から戦後、奈良に配属され、昭和36年に奈良で廃車になっています。長く

青梅鉄道公園に置いてあったので白羽の矢が立ったのでしょう。大鉄局の大きなデフ以外は比較

的、原型に近いものです。(現在は鉄道博物館に静態保存) ウィキペディア C51を見る

■車輌製作編

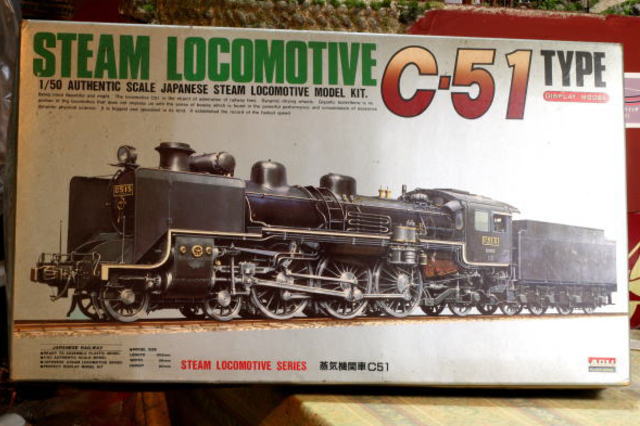

頼まれて蒸気機関車のディスプレー・モデルを作る事になりました。何にしようか悩んでいました。

在庫している模型を物色していて、ARIIのC51を発掘! 1/50サイズなのでOスケールのパー

ツも使えるという事で決定!とりあえずストレートに組んでみようと思いましたが、とっても苦労し

ます。以下、プラモC51製作奮闘記です。

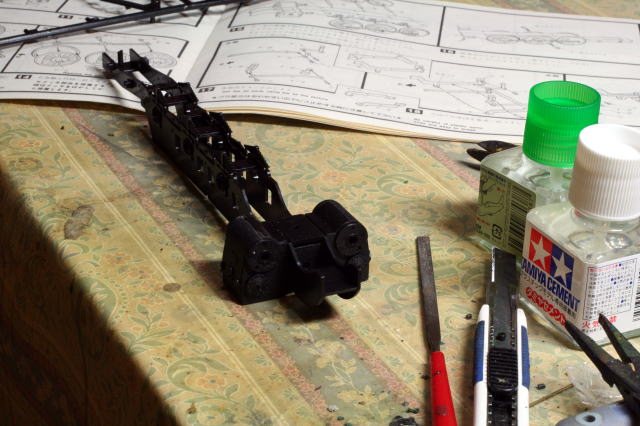

組み立て説明書ではボイラーから作るようになっていますが、真鍮製キットのクセで下回りから

着手しました。主台枠の組み立てです。プラモデルですからバリの掃除を徹底します。

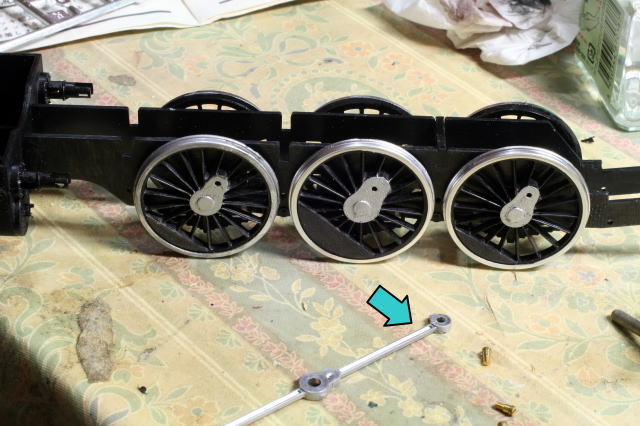

とりあえず動輪を組み立てます。水かきはないけどスポーク動輪の美しさを上手くモデファイして

いる気がします。うるさい事言えばキリないし。いつも作っている鉄道模型に比べてタイヤが薄く

く感じます。メッキのパーツに合わせて軸部分もシルバーを塗りました。動輪は鉄色です。サイド

ロッドの裏側が写っていますが、キレイです。

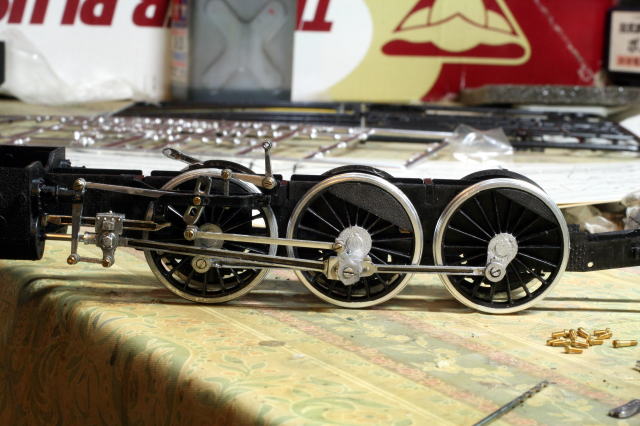

メインロッドとサイドロッドを組み込んで位相を合わせます。一応、揃うような車軸の組み合わせで

すが、遊びがあってアバウトです。きっちり合わせないと気がすまないです。ここで、この模型の重

大なミスを発見。型に注入した時に空気を逃がすボスがパーツの表になっています。多くのパーツ

が調べたら裏表が逆でした。サイドロッドの両端(赤の矢印)が無残な状態です。

クロスヘッドとか組み立てた状態です。結局、パテとかで成型しました。メッキの意味がありませ

ん。プラの型は高いと聞きますから、この間違いのまま生産されていくんでしょうね。残念。サイド

ロッドが下に来た時に、クランクは前進15°の角度で付けます。

きれいに回転します。可動させたい欲求にかられますが、プラパーツの強度では無理ですね。

ブレーキロッドやシュウ、先輪などを組んで付けました。

従台車を組みます。下回りは妙に凝った作りです。何種類ものパーツを複雑に組む方法なんで

す。後で書きますが、これに対して上回りの作りはアバウトです。設計者が違うのかも・・・

ボイラーを組みます。左右の貼り合わせですが、肝心の上部の精度が悪く、かなりパテを盛りヤ

スリました。艶消し効果からか梨地になっているので削った所が合わなくなります。見えない下

部の合わせはキレイです。なんか本末転倒なんですよねえ。

キャブ前部を付けて運転席部分を組みます。下回りの正確なパーツに対し、上回りはアバウトで

いい加減なパーツに驚かされます。蒸気機関車を知らない人が作ったのかもしれません。

一番ガッカリさせられた砂撒き管と元栓部分。オイオイと思わず声が出ました。プラでパーツを

作るのは簡単だと思うんですけどね。下回りより、ここは目立つ部分なのに・・・溜息。

色々なパーツを付けて配管を済ませたところ・・・プラの精度の問題ではなくて、分配弁、タービン

発電機、コンプレッサーなどの形が変です。写真から図面を起しても、ここまで形が変わらないと

思うんですけど・・・なんか勿体無いんです。せっかくいい形なのに・・・

文句を言いながらもデフを付けると、日本型蒸気の顔になってきました。プレートが一回り大きい

のでC56クラスのカマに見えます。連結器の台座もヒドイなあ・・・とりあえず形にしてから色々と

加工する予定ですが、先が思いやられます。

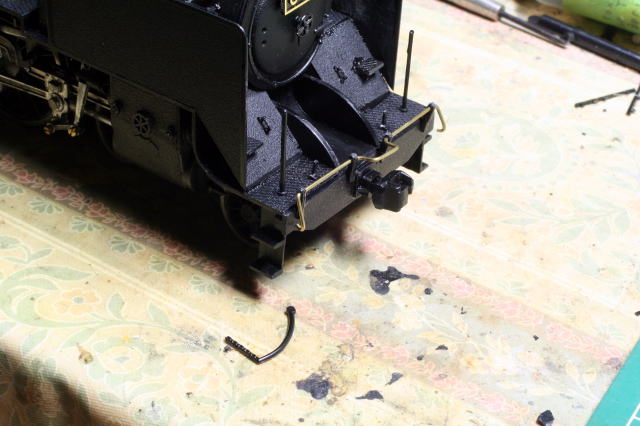

とりあえず組むとは言っても、さすがに、このエアホースには参りました。マルに棒、ウネウネは

チェーンの表現なんでしょうね。もう笑うしかありません。涙が出そうです。

キャブを付け、ボイラー側は一応、完成ですが、なんか改造する元気もなくなります。C51の持っ

ている雰囲気が感じられません。ショックが消えるまで寝かせた方がいいのかもしれません。

サイドビューは、まあまあなので気を取り直して頑張りましょう。なんとかなるのかもしれません。

こんなに文句を言って作った模型も初めてでした。僕が面倒なタイプの人間なのかなあ。細かな

気に入らないパーツは、すでに改造しています。

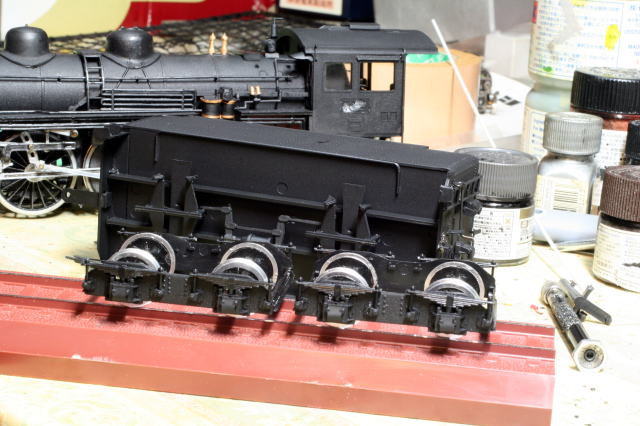

炭水車を組みます。ブレーキ関係をまとめて接着しました。う〜ん下回りは凝っています。

炭水車後部にパーツを付けました。エアホースはO用です。標識灯はLED用にサラっています。

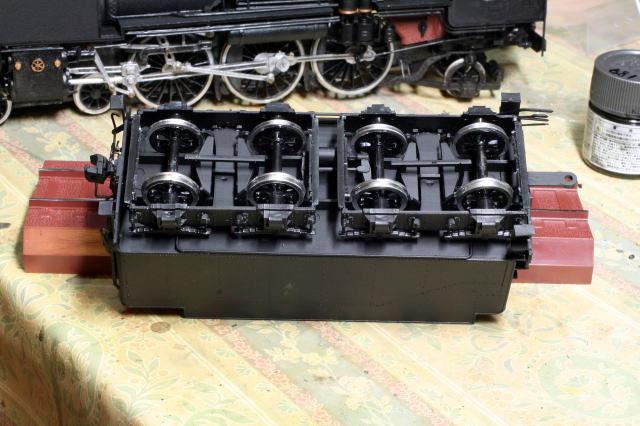

炭水車上部に全てのパーツを付けて塗装しました。台車も組み立てました。いいデザインです。

炭水車は何も問題なく組みあがりましたが、台車が首を振りません。直線のお立ち台なら問題

ないのですが・・・

一応、オリジナルのキットを尊重して、なるべくキットのパーツを使って形にしました。炭水車が少

し低い気がしますが、給炭部分では位置が合っています。増炭囲いのカマばかり見ていたせい

かもしれません。ウィキペディアに載っていた5号機の写真を見ると、確かにテンダーが低いタイ

プです。さあ改造するぞ〜(笑)

●参考資料

「日本国有鉄道・蒸気機関車設計図面集」 原書房

「国鉄・蒸気機関車の角度」 機芸出版社

「スポーク動輪の世界・華麗なるパシフィック・C51・54・55」 誠文堂新光社

■資料

■ パイピングの方法 (以前9200の製作でアップしたもの)

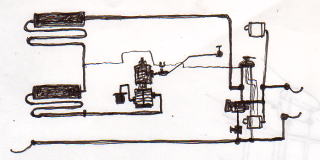

蒸気機関車の製作で、面倒だと皆さんが感じるものにパイピングがあります。本物では必要な役

割があるのですが、模型ではアクセサリーです。でも蒸気のムードを高めるには絶対、必要なもの

です。見えない部分を省略するにしても基本を簡単に覚えておけば、間違った引き回しをせずに

すみます。自由形小型蒸気の所で約束したパイピングのコツです。判るとパイプの繋ぎ目やらス

テーまで気になってくるんですよね。アクセサリーも袋を見ながらニヤニヤ。こうなったら、苦痛では

なく、楽しみに変わるでしょう。最初は、大まかなパーツと流れから。

蒸気機関車に取り付けるパーツは「ブレーキ関係」と「給水関係」、煙突、スチームドーム、サンド

ドーム(砂撒き管)、発電機、安全弁、汽笛、ライト等がありますが、面倒なのは「」でくくった2つで

す。機関車によってケースバイケースですが、基本は一緒ですから間違いさえ犯さなければ「こう

いう機関車だったがアリ」なんです。

■ブレーキ関係の流れ

蒸気弁(キャブ内)→調圧器→空気圧縮器(エアコンプレッサー)→チリコシ→冷却管→元空気溜

(エアタンク・第一)→冷却管(9200にはない)→元空気溜(第二)→ブレーキ弁(キャブ内・運転

席)→分配器(キャブ下)→渦巻チリトリ器→エアホース(前後)→ブレーキシリンダー(テンダーに

も)

注:9200のエアコンプレッサーは単式。大型蒸気は複式が多い。タンクロコは分配器が省略さ

れる場合もある。基本は一緒。パイピングはキャブから始まってボイラーをグルッと回ってキ

ャブに戻り、キャブ下へ行き、前後のエアホース。

■給水関係(給水ポンプ式・もうひとつはインゼクタ式)

コック(キャブ内)→給水ポンプ→給水温め器←シリンダー排気タンク(水)→チリコシ→給水ポン

プ→給水温め器→逆止弁→ボイラー

注:給水温め器がない場合もある。給水はボイラー内蔵など、ありとあらゆるパターン

がある。ブレーキのエアコンプレッサーの排気を温め器に繋ぐ場合もある。

■改造

最初に追加したのが砂撒き管と元栓です。元栓はウイストジャパンの管継手1,0用で管は0,8

mmのプラ丸棒をボイラーに沿うようにツメでしごいて曲げたものです。これだけでかなり雰囲気

が変わります。写真で見ると左上の安全弁もかなり表面が荒れていますねえ。

エアホースはO用をつけました。プレート部分の台座を削って(大変な作業〜)位置を変えられる

ようにしました。プレートを薄くして仮止めしてみましたが、やはり大きいですねえ。思案中!

ナンバープレートは自作する事にしました。煙室扉の手摺を真鍮で自作。これだけで顔がしまる!

パソコンの作画ソフトで本物の写真を参考に作ったプレートです。字体が違うのが分かります。

大きなのを作り右に縮小すると緻密でシャープなエッジになります。

プリントアウトして両面テープで貼ってみました。このバランスですよね。精密感が増す感じが

するのですが・・・さて立体にするにはどうしたらいいのでしょう。エッチングしかないですかね。

とりあえず、これですすめます。

安全弁は3mmの真鍮丸棒をモーターツールでくわえ、ヤスリがけして自作。図面は1/40なの

で縮小コピーで合わせました。このスケールだと、こういうパーツの自作も楽です。

HOゲージのパーツの配管止をつけて、0,25mmの燐青銅線を作用管に見立てて付けました。

これはHOでも使われるものですが、このスケールでリアルな太さに感じます。

まだまだ気になるところはありますが、この辺で車輌のデテールアップをやめてお立ち台の製作

に入ります。時間はあるのでノンビリと進めたいと思います。

※後日談

箱の値札を見て思い出したのですが、この模型は随分前に歌川模型で買ったものでした。

あのおやじさんに出会わなければ、今の自分がないでしょうねえ。鉄道模型作りの面白さ

を教えてくれたのは、歌川のおやじさんです。自宅から歩いて2、3分だったから、結構、頻

繁に遊びに行っていました。飾るために頼まれた模型を作ったのも、歌川模型が最初でした。

確か井の頭線のエッチング板だったと思います。この模型を、今、他の人の為に作っているっ

て何か因縁を感じます。おやじさんに合掌!

TOPページへ戻る お立ち台製作編を見る